07/05 - 第一款親民的 16 釐米攝影機「Cine-Kodak」上市

在現代,拍攝影片已經跟吃飯喝水一樣輕鬆。人手一台的智慧型手機、相機,隨便按幾個按鍵,各種模式、特效的影片信手拈來,不怕拍不了、只怕不想拍。甚至連會登上戲院上映播放、入圍知名影展的電影長片,都已經有導演以全 iPhone 拍攝了。

然而,現在我們要一起把時間拉回 93 年前--當時拍攝影片的能力與工具,還只集中在非常少數人手中的年代。

(上方預告為入圍 2015 年日舞影展的一部以全 iPhone 拍攝的劇情長片)

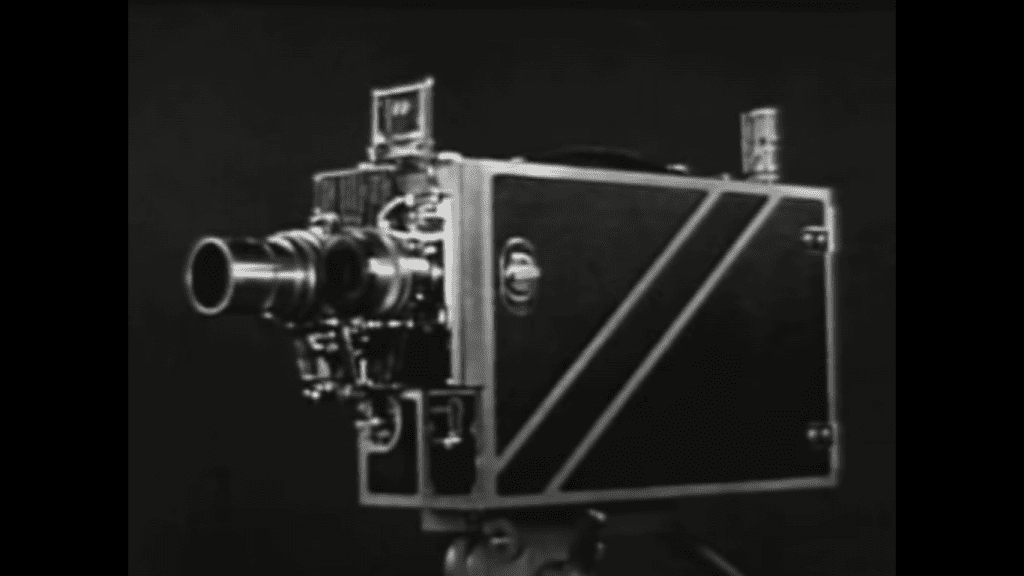

1923 年 7 月 5 日,伊士曼柯達公司(Eastman Kodak,一般簡稱柯達)推出了第一台全 16 釐米的手轉攝影機「Cine Kodak Model A」,試圖推廣一般使用者拍攝影片的風氣。這裡的 16 釐米指的是底片的寬度,在當時的年代,電影拍攝所使用的主流底片規格乃是 35 釐米,然而 35 釐米的底片對一般人來說價格貴、設備也不易取得,因此陸續有人開發出了 28 釐米、17.5 釐米、本文主角 16 釐米,以及 8 釐米底片等等規格,作為因應。

柯達的 Cine Kodak 攝影機儘管是使用較為親民的 16 釐米底片,但依然具有許多符合專業用途的功能與特性,包括淡入淡出、溶入、遮罩、重複曝光等拍攝特效,以及各式特殊鏡頭的支援、拍攝速度的切換(每秒 8 到 64 格)等等功能。

另外,16 釐米底片的問世還有一層重大意義:這種規格乃是最早開始改用較為安全的「醋酸鹽」材質製作的底片之一。在這之前,最常見的底片材料乃是「硝酸鹽」,但硝化纖維是一種具有高度易燃性的化合物,最早的用途是用於製作炸藥。從 1880 年代開始被用以製作底片以後,引發了無數次的火災。柯達公司為了讓一般大眾能夠放心地接受 16 釐米底片,推動了安全底片的發展與製造,這才讓醋酸鹽底片的時代順勢展開。

在 Cine Kodak 攝影機推出後不久,正好碰上了二次世界大戰的展開,因此機動性、C/P 值都相對較高的 16 釐米攝影機被廣泛的應用於戰爭中的影像紀錄。當時有幾位好萊塢的知名導演,自發性的與政府合作,帶著拍攝團隊以及 16 釐米的攝影設備深入戰場,拍攝、記錄了許多軍人們於前線作戰的珍貴畫面,也連帶地讓 16 釐米底片攝影機越發深入民心、大獲好評。

除了在戰爭中擔綱了重要腳色所提升的知名度以外,作為專業電影 35 釐米底片的替代品,16 釐米底片也相當盛行於學術、醫療機構,甚至是工程、科學相關的影像錄製。此外,更不用說它對於降低一般使用者拍攝影片的進入門檻所做出的莫大貢獻,連同後來相繼誕生的 8 釐米、超 8 釐米底片攝影格式,甚至一直流行到了現代,直到數位相機出現、並開始統治攝影界為止。

最後,一起來欣賞這部全由 Cine-Kodak 所拍攝、用以介紹它的各式特色與功能的黑白默片吧!

參考資料:

- Wikipedia – Cine-Kodak

- Wikipedia – 16 mm film

- Wikipedia – 35 mm film

- Mail Online – How an elite squad of Hollywood’s greatest directors recorded the bravest – and bloodiest – actions of World War II

留言討論