「血液病理診斷」導入 AI 應用,輔助醫師快速精準判讀、減輕負荷量

2022 年 01 月 18 日

本文由 台灣諾華 協助刊登,審定編號 TW2201057472。

- 作者/許君咏

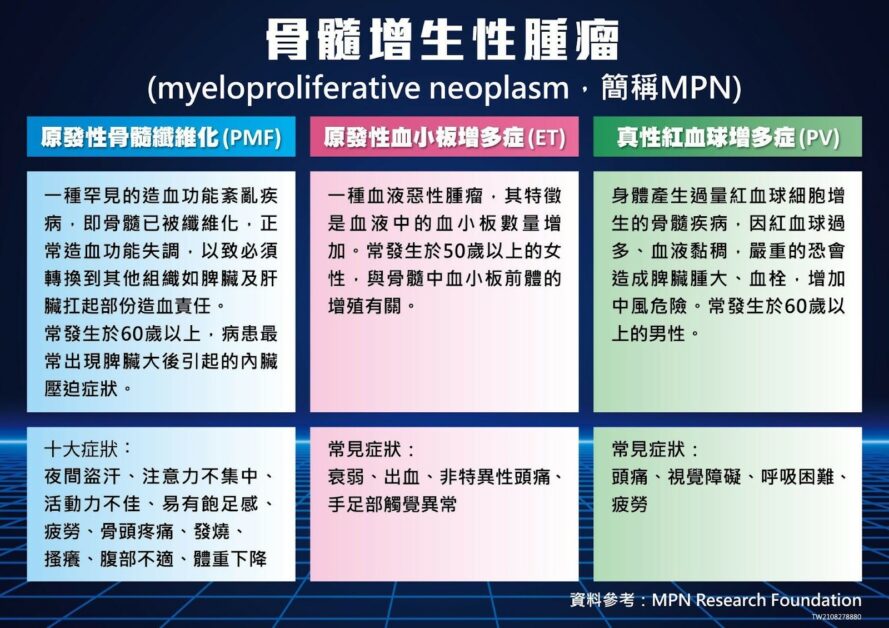

我們想讓你知道: 被喻為困難診斷疾病的骨髓增生性腫瘤,難在哪裡?由於「病理切片判讀」很難找出「兇手」,因此,林口長庚醫院與台灣諾華及雲象科技合作,將 AI 運用於血液病理診斷,有望幫助醫生進行快狠準的判讀,可以減少經驗多寡限制,以及減輕醫生的判讀的負荷量,更重要的是,為病患做出正確的診斷,幫助及早進行治療。在血液癌症的診斷中,病理切片是必要條件之一,例如骨髓增生性腫瘤(myeloproliferative neoplasm,簡稱 MPN),因為種類繁多,臨床症狀、病理變化及突變特徵重疊性高,過去需仰賴經驗豐富的臨床血液科及血液病理科醫師人工鑑定,然而對抗血液腫瘤就如同與時間賽跑,若無法立即提供判讀結果,延誤了治療時機,將影響病患存活率。

「骨髓增生性腫瘤」到底是什麼?

難如登天的「病理切片判讀」,究竟要如何找出「兇手」呢?

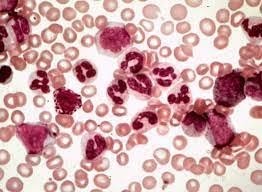

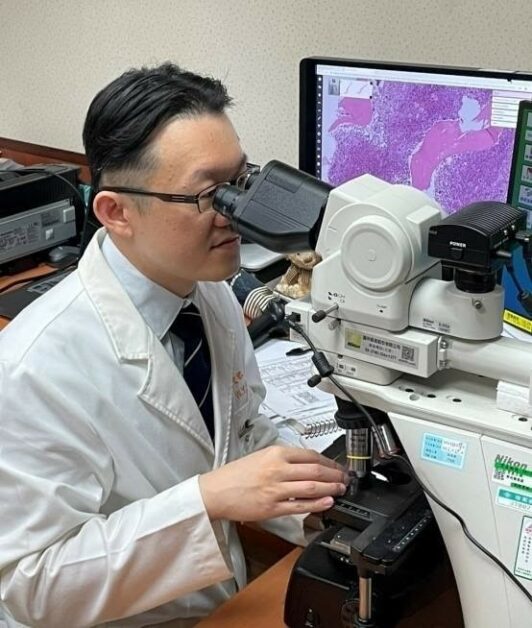

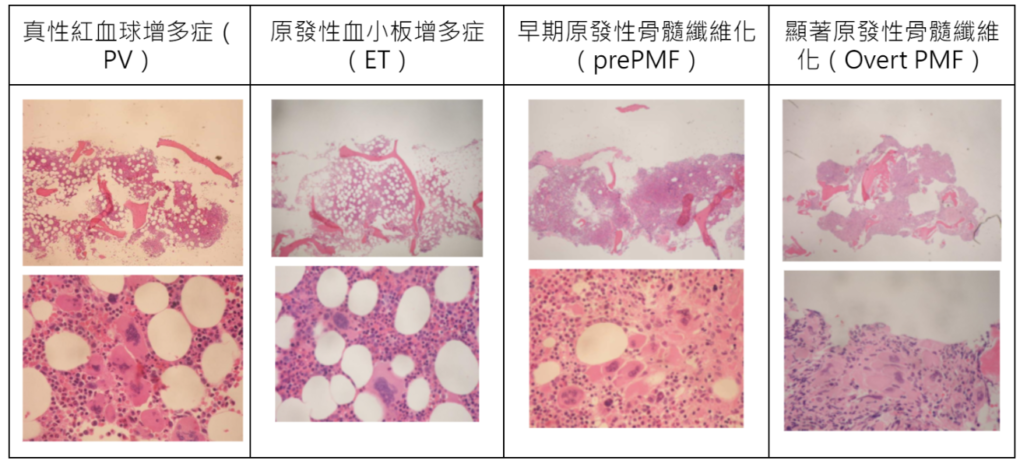

被喻為困難診斷疾病的骨髓性增生腫瘤,難在哪裡?郭明宗醫師進一步說明,因骨髓性增生腫瘤屬於血液增生性疾病,和其他實體腫瘤不同的是,病患沒有明顯可觸及的腫塊,通常是因為出血、中風、脾腫大等併發症而求診,無法直接看出病因是什麼。這時醫生就像偵探一樣,必須從其他類似的症狀、血液檢查數值等尋找線索,列出可能的疾病名單,而最關鍵的證據除了基因變異之外就是「病理切片判讀」。因此, 2016 年世界衛生組織也將「骨髓切片」列為骨髓增生性腫瘤診斷的必要條件之一。 但最難的部分就在於「病理切片判讀」,林口長庚紀念醫院解剖病理部莊文郁副主任說:「骨髓切片主要是由血液病理次專科醫師進行判讀,而骨髓增生性腫瘤判讀的複雜度遠超乎一般人所能想像,病理醫師必須仔細評估各種造血細胞在顯微鏡下的數量及形態,特別是巨核細胞的形態特徵、數量及空間分布,才能得到精準的診斷。」

病理切片耗人又講求經驗怎麼辦?AI 來幫忙!

莊文郁副主任說:「林口長庚每月有近萬個案例、高達上萬筆的病理玻片需要判讀,病理團隊每日皆須面臨龐大且急迫的病例,為了能及早且精準幫助病患確診,已全面將病理玻片數位化,為全台少數完成跨院區病理科數位化的醫療院所,可大大提升判讀方便性。」 這次合作跨界三方,結合不同優勢,林口長庚龐大的病理資料庫,雲象科技的 AI 技術,加上台灣諾華長期投入血液腫瘤研發治療的經驗,共同提升台灣血液腫瘤篩檢量能,幫助病患在進入急性期或惡化前獲得及時診斷及擬定適合的治療策略,延續病患生命並提升生活品質。 血液疾病的診斷與治療相當困難,然而因病患數不如其他器官癌症,故新技術如 AI 較不會第一時間應用在血液疾病上;不過,對血液疾病來說,以形態學為基礎的病理診斷扮演關鍵角色,而型形態辨識正是 AI 在醫療上能有最大發揮空間的面向。 這個概念就像是平常大家將合照上傳社群軟體,平台會透過自動人臉辨識系統,標記照片裡的朋友人名。運用 AI 進行深度學習,辨識骨髓玻片裡的細胞型態、特徵和空間分佈的情形,能夠提供量化且客觀的數據。莊文郁副主任打趣地說,隨著時代與醫療的進步,AI 技術不僅可以認臉,也可以辨別極度困難與複雜的細胞了!

留言討論